| 票价搜索 > 旅游景点 > 游记 > [游记]胡同拾遗3:杨椒山祠的前世今生D |

[游记]胡同拾遗3:杨椒山祠的前世今生D |

| 2009-06-07cncn.com |

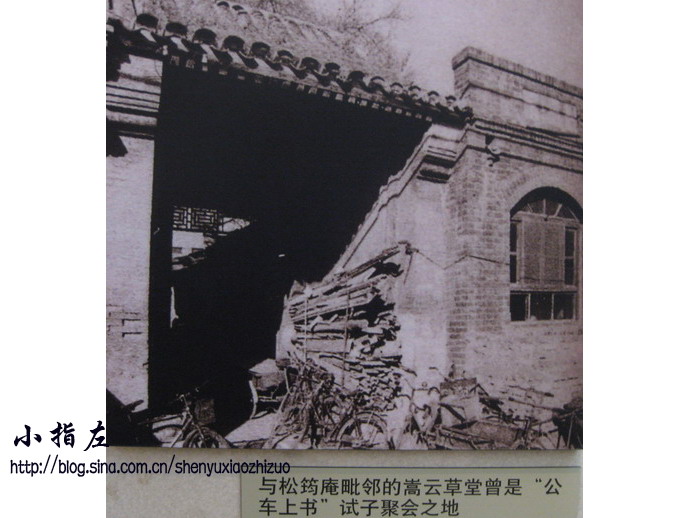

这座一代忠烈曾经的居所,其后日益被士大夫们敬慕,经常在此集会议政,其中最著名的当属“公车上书”。1895年,清政府在中日甲午战争失败,被迫签订《马关条约》割让台湾及辽东、赔款二万万两。消息传到北京,当时在京应试的举人群情激愤,台籍举人更是痛哭流涕。康有为、梁启超等十八省千余举人在松筠庵集会,在提出拒和、迁都、练兵、变法等主张的万言表上签名。并由康、梁二人带领,与其他千余市民前往“都察院”门前请代奏。进京参加会试的举人是由各省派送,依汉代举孝廉乘公家车辆赴京惯例,对进京参加会试的举人又称为“公车”。因此此次上书史称“公车上书”。 近年虽有学者对“公车上书”的真实性提出质疑,但是康、梁等举人关心国家命运,希望变法图强的强烈愿望,却是可以肯定的。

最后说一下达智桥胡同。这里最早叫“鞑子桥”,北京但凡是路名带有桥的,原来就一定是座桥,鞑子桥也的确是城南的水沟上的一座小桥。鞑子是旧时对蒙古人的蔑称,此地附近现在还叫校场口,相传以前是蒙古军队驻扎练兵的校场,这座小桥因此得名。到了清代,为了避开“鞑子”的贬义,谐音雅化为“炸子桥”。到了民国,再次雅化为“达智桥”。1965年北京整顿地名,最终称为“达智桥胡同”。 上图为达智桥胡同往西的校场大六条的一个宅门,这里离宣武门天主堂(南堂)不远,门头倒有几分学南堂的样,不知道会不会是神职人员或教徒的住所呢。 |

| 转自:http://www.cncn.com/article/119117/215阅读 |

游记文章由机器自动选取,来自其它网站,不代表票价网观点。 |

网友评论: |

| 共0篇回复 «上一页 下一页» |